スラップやスラッピングと呼ばれる奏法は、指弾きやピック弾きに比べると、見た目も格好よく、音も目立ちますが、音を出すのが難しいです。近年では有名な弾き方ですが、全く分からない人の為に、スラップ奏法をYouTubeで確認したり、 スラップに適したベースの設定、なども見ていきましょう。

スラップ奏法の動画と基本

ラリー・グラハム

スラップ奏法の元祖

ラリー・グラハムはスラップ奏法の元祖、とされている内の一人です。バンドでドラムが不在だった時に、ベースでドラムのような感じは出せないか、と考え生まれたのが、スラップ奏法のようです。

マーカス・ミラー

プロも憧れるスラッパー

マーカス・ミラーも世界中のスラッパーに影響を与えており、真似したくなるスラッピングかと思います。彼のベースや機材の設定を真似する、プロベーシストさえ数多くいます。

スラップはチョッパー

私がベースを始めた頃、スラップはチョッパーやチョッピングと言われていました。現在ではあまり聞かない呼び方ですが、何十年後かにはまた、違う呼び方をしているかもしれません。

スラップの基本的な弾き方

動画を見て何となく分かったと思いますが、スラップの基本は親指で弦を叩き、人差し指や中指で弦を引っ張り、音を出すのが基本動作です。親指で弦を叩く事をサムピング、人差し指や中指で弦を引っ張る事をプラッキングと言います。これらは後のページで、詳しく説明しています。

弦高とオクターヴピッチ

スラップし易い設定

スラップは音を出すのさえ難しい奏法ですが、弦高(げんこう)の設定次第で、格段に弾き易くもなります。弦高とは弦とフレットの高さの事で、スラップは弦高を低めに設定しておくと、音も出やすく弾き易い、とされています。弦高の高さはブリッジで調節でき、後から詳しく説明しています。

弦高は12フレット目で測る

弦高が低めの設定をロウアクションと言いますが、これにも個人差はあります。因みに、私は4弦と1弦を1.5ミリ、2弦と3弦を2.0ミリに設定しており、これが私のロウアクションです。そして、弦高の高さは12フレット目で測るのが通常なので、それ以下のフレットは、更に低い弦高になります。

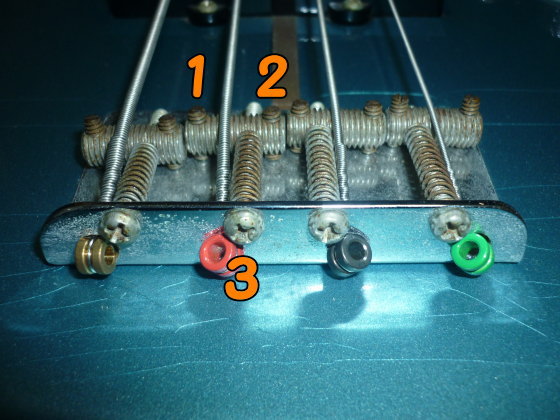

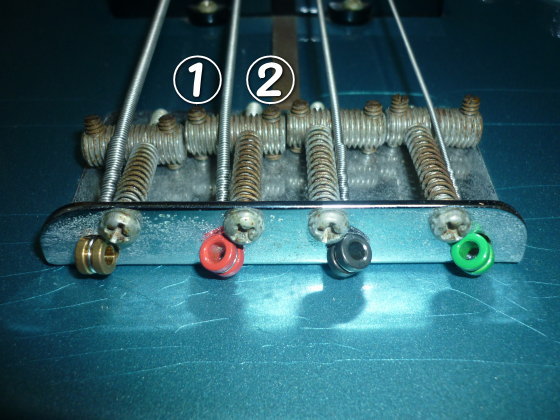

サドルに弦が乗る

ブリッジには弦を乗せて置き、弦高の高さを調節するサドルというパーツがあります。上記の画像でも矢印で示すのがサドルで、もちろん弦の本数に応じて、サドルの数も変わってきます。

サドルのネジの回し方

3弦を例に挙げていくと、①と②のように、サドルの両端に細いネジが通っています。このネジを時計回りだと弦高が上がり、反時計周りだと弦高が下がる、というのが通常です。また、サドルのネジは同じ高さに合わす、というのが基本ですが、意図的に高さを変える事もあります。

弦高の調節をする前に

話が前後しますが、弦高の調節は少し弦を緩めてから、開始してください

オクターヴピッチの調節

サドルのネジを回すと、必ずピッチに誤差が生じます。ピッチというのは音程の事で、特には12フレット以上のポジションで、正確な音程が出せなくなるフレット音痴、という現象が起こります。そこで今度は③のネジを回し、オクターヴピッチ(オクターヴチューニング)の調節をしてやります。

- 先ずはチューナーで開放弦のチューニングをする。

- 12フレットを押さえた実音と、12フレットのハーモニクス音を、チューナーで比べる。

- 実音がハーモニクス音より高い時は、③のネジを時計回りに回し、サドルを下(エンドピン)の方へ動かす。

- ハーモニクス音が実音より低い時は、③のネジを反時計回りに回し、サドルを上(ヘッド)の方へ動かす。

- 12フレット目の実音とハーモニクス音が、一致するまで③のネジを調節する。

ネックの状態にも左右される

12フレット目の実音とハーモニクス音を、完全に一致させるのは、かなり難しい作業です。なので、なるべく誤差が出ないようになれば、良しとしましょう。また、弦高調節はネックの状態が悪すぎると、上手くいかない事もあるので、リペアマンに頼む必要もあるでしょう。

- スラップ奏法は指弾きやピック弾きより、難易度が高い。

- スラップ奏法は弦高が低めの方が、音を出し易い。

- オクターヴピッチの調節は、難しく根気のいる作業。