指で弦を押さえる事を、押弦(おうげん)と言います。押弦は指先で行うのが基本ですが、指先よりも下の指で、押弦する事が多々あります。そのテクニックをセーハやバレーと言い、それが出来るようになれば、押弦の無駄が省け、効率的な運指が出来るようになります。

セーハ

セーハは人差し指が多い

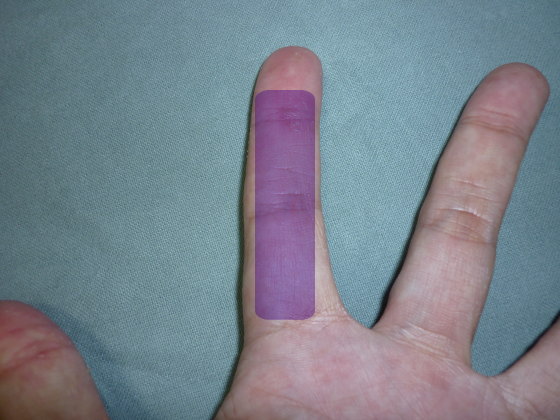

画像の紫色で示す部分が、おおよそのセーハポイントです。セーハで使う指は圧倒的に、人差し指が多いでしょう。中指や薬指や小指で、セーハしなければならない、というケースも出てきますが、先ずは人差し指のセーハだけを、意識していれば良いでしょう。

セーハの使い処

極端な例を挙げると、画像のように4弦3フレットを、人差し指で押弦するとします。続いて3弦3フレット、2弦3フレット、1弦3フレットというように、異なる弦の同じフレットを、続けて押弦するフレーズに対して、セーハは効果的な運指です。セーハを使う簡単なフレーズから、練習してみましょう。

隣り合う弦のセーハ

左小節の通り運指すると、不可能ではないものの、1弦4フレットを小指で押弦するのに、少し辛いかと思います。それを右小節のように、セーハありの押弦にすると、楽になるかと思います。もちろん、初心者にはセーハありの押弦も、微妙な指のコントロールが難しく、簡単に出来るものではありません。

2弦を飛ばすセーハ

次も左小節の運指だと少し、バタバタした感じがしてしまいます。ベテランのベーシストになると、迷わず右小節の運指をとるはずです。今度は弦が隣り合わず、2弦を飛ばしてのセーハなので、1弦3フレットも人差し指の中間あたりで、押弦する事になります。

-

セーハなしの押弦③

-

セーハありの押弦❸

ポジション移動なしで済む

あるバンドのベースラインですが、私がベース初心者の頃は、③の運指をとっており、これだと数回のポジション移動が必要です。これを❸のセーハありの運指にすると、ポジション移動もせずに済みます。もちろん、③のような運指が間違い、という分けでもありません。

ギターとベースのセーハ

ギターでは主にコード弾きで、複数の弦を同時に鳴らす為に、セーハで押弦します。ベースでもコード弾きは出来ますが、ベースのセーハは片方の弦を鳴らし、もう片方の弦の音は止める、というように、ギターとは少し使い勝手の違う、フィンガリングになる事が多いです。

バレーの練習

大きな譜面を開く

バレーの音の重複注意

1小節目なら2弦2フレットを、バレーで押弦しますが、次の3弦2フレットと、音が重複しないよう、気を付けましょう。4・6小節目の※は、バレーの必要がありませんが、その次の音を、ポジション移動のバレーで押弦するので、※も予めバレーで押弦すると、フィンガリングし易いと思います。

大きな譜面を開く

バレーを微妙に修正

人差し指での押弦から始まりますが、指先は最後まで、4弦7フレットから動かさず、3・2・1弦の7フレット目を、バレーで押弦する練習です。人差し指は真っ直ぐに固定させる、という感じではありますが、バレーの押弦ポイントを、微妙に修正する必要も出てくるでしょう。

バレーは重宝する運指

バレーの運指は初心者にとって、違和感があり難しく感じられます。しかし、必ず重宝する運指になるので、積極的に使っていきましょう。

- セーハとバレーの運指は同じ。

- ギタリストとベーシストのセーハは少し違う。

- バレーの運指は必須スキルと言っても良い。